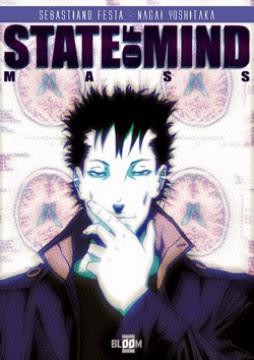

STATE OF MIND, di Sebastiano Festa - Nagai Yoshitaka

Se devo dire quella che per me è “l'immagine” di State of Mind, posso innanzitutto sottolineare quelle due o tre inquadrature che, per un attimo, mi hanno fatto distogliere lo sguardo. Verso la fine del volume, un bambinetto perfetto in una divisa scolastica altrettanto perfetta, avanza verso il protagonista lungo il corridoio di uno scuolabus. L'immobilità surreale della sua espressione viva acceca e inquieta: per piani sempre più ravvicinati ci è mostrato il non mostrabile. Il bambino sta perfettamente masticando un occhio. È proprio il primo piano fisso che poi si fa particolare sugli occhi sbarrati e la bocca sanguinante del ragazzino che ci introduce a pieno titolo in uno state of mind di estrema pericolosità. Il problema è che proprio lì si distoglie lo sguardo. In realtà siamo ormai da almeno cento pagine in un delirio che abbiamo assunto come naturale, come nostro.

Credo che lo state of mind sia perfettamente visibile – più che descrivibile – grazie ad un accurato lavoro formale. Lo si gioca tutto sull'occhio, non tanto quello costantemente inscenato nella storia, deforme e inquietante, quanto sull'occhio del lettore che guarda. Vignette perfettamente orizzontali e perfettamente verticali racchiudono una costruzione dell'inquadratura al limite del perfetto e – per il mio occhio – al limite dell'inquietante. Al di là di quelle che racchiudono scene d'azione, le inquadrature – quelle determinanti – hanno una struttura che si reitera e che, proprio ripetendosi, raggiunge il suo scopo. Spesso si trova lo stesso procedimento strutturale: piani americani dei personaggi che vanno restringendosi sempre di più; piani che si reiterano quattro o cinque volte nella stessa pagina a mostrare il personaggio in modo quasi morboso e viscerale; campi controcampi su dialoghi lunghi e al limite dell'impossibile, senza una sbavatura, ad ogni cambio di piano solo microscopici cambiamenti. Magari una bocca che modifica la sua forma. L'occhio che modifica la sua emozione. Oppure ancora: non cambia nulla, assolutamente nulla. Una ripetizione senza respiro, composta e quasi sacrale ha l'effetto di carpire l'attenzione e allo stesso tempo stordire lo sguardo dello spettatore. Una ripetizione che ha anche l'onere di mantenere una certa fissità: ciò che appare nella singola inquadratura ha quasi l'immobilità della statuaria greca, un momento pregnante che assume su di sé un'emozione fortissima, proprio perché giocata sulla non esplosione. Solo i momenti pregnanti vengono mostrati; le azioni di passaggio sono tagliate fuori. Una inquadratura con un martello pronto a colpire e l'inquadratura successiva è uno schizzo di sangue. Non c'è bisogno di spiegare. Il montaggio va per ellissi ed è per questo vincente. Un'immagine si sovrappone ejzenstenianamente all'altra, come i segni che vanno a formare un ideogramma giapponese e creano il concetto, raggiungendo così elevate vette liriche. I personaggi hanno una compostezza che abbaglia; si può indugiare sul particolare di una bocca o su una sigaretta accesa o sull'espressione quasi umana di un gatto e fermare lì l'attenzione, avere la sensazione che in quell'inquadratura ci sia l'immoto di un tempo infinito che modifica anche la percezione dello spazio. Non credo sia infatti un caso che gli sfondi sono essenziali e ridotti al minimo. Lo spazio sospeso si mostra particolarmente vincente in due momenti pregnanti, quello dell'incontro di Billy con l'assassino e la sua vittima e quello dell'incontro di Billy con il prete nel cimitero. Nel primo caso, il vuoto dello sfondo diventa quasi un vuoto morale, un vuoto delle emozioni: non si prova schifo di fronte all'orribile spettacolo di una tortura. Nella seconda scena in questione, poi, solo un albero prima in positivo e poi in negativo si fa ellitticamente sfondo. Si lavora per sottrazione. Ed è giusto così, perché lavorare per somma o per eccesso in una storia in cui la mente è protagonista, significherebbe distogliere l'attenzione dall'occhio e dalla mente. Invece, per sottrazione, appunto, l'occhio si concentra e in breve lo state of mind di Billy diventa anche il nostro.

E non c'è soluzione di continuità. Cosa è uno state of mind? Dove finisce la realtà e inizia la pazzia? Dove è realtà e dove è allucinazione? Quello che avviene al lettore attento e che si fa risucchiare senza respiro, è perfettamente descritto, a mio parere, in modo quasi metatestuale in una sequenza che ci prepara a una di quelle più cruente: Billy incontra in un bar un uomo dalla lunga barba. Cinque vignette dalla sottile e precisa verticalità e dalla struttura ferrea ed efficace: Billy a mezzo busto seduto al tavolo; tre vignette si susseguono perfettamente uguali, o quasi perfettamente uguali, l'uomo dalla lunga barba in piano americano, poi l'uomo dalla lunga barba in piano americano e un leggero gesto del braccio, infine l'uomo dalla lunga barba in piano americano e in negativo; i quadri dietro di lui non mostrano più barche a vela ma occhi. Infine, quinta inquadratura, piano ristretto su Billy. Il ritmo è quasi a spirale, vorticoso quanto basta per accettare la situazione straniante. Per immergerci nell'orrore. Quando l'uomo dalla lunga barba tortura la sua vittima, poche inquadrature dopo, quasi ne accettiamo l'inevitabilità. Siamo dentro il gioco. Lo straniante è passato per mezzo dei nostri occhi ed è approdato alla nostra mente. State of mind.

Ma più che straniante, dovrei dire inquietante. O perturbante. Quello che si vive nel momento in cui il “normale” è così dannatamente ripetuto da diventarci estraneo. Leggendo State of Mind ho avuto a più riprese la sensazione che mi ha lasciato quello che reputo un capolavoro dell'arte mondiale: Mullholland Drive. Lynch sa perfettamente come perturbarci. Cosa c'è di più terribile e di più terribilmente attraente di ciò che è familiare, ma non del tutto familiare? Ecco: la ripetizione. Quando facevo cenno alla ripetizione ossessiva della struttura dell'inquadratura, mi riferivo proprio ad una ripetizione in stile Mullholland Drive: qualcosa si ripete ma non è perfettamente identico a se stesso. Momento in cui scatta l'inquietante. Ma è un inquietante strano: perché è qualcosa in cui ci piace crogiolarci, una paura in cui troviamo godimento. Ora, il film di Lynch è diviso in due parti, stesse attrici, stessi ambienti, ma nomi diversi, situazioni diverse. Il passaggio dall'una all'altra parte ci stordisce come non mai: come può stordirci un presentatore mefistofelico in un Club, come può stordirci un cadavere in putrefazione che si sveglia. O il passaggio in una scatola blu. E Lynch, accidenti, ci cattura e noi non possiamo che accettare l'esperienza mentale che ci propone, pur senza capirla a fondo. Anzi, è proprio questo non capirla fino in fondo che ci perturba. State of mind ripete. Ma senza soluzione di continuità. Non c'è nessuna scatola blu a traghettarci da un mondo all'altro. Tant'è che della ieraticità della situazione accettiamo tutto. Il bambino ci risveglia vagamente dal torpore. Lì si tocca il fondo. Lì c'è bisogno di uscire fuori. E lo si fa, in qualche modo. C'è un momento di indescrivibile leggerezza per l'occhio del lettore: all'improvviso capiamo di essere dentro un foglio su una macchina da scrivere. Scorrono delle frasi di qualcuno che sta scrivendo una storia. È Billy che scrive la storia, quella stessa storia che ci ha distrutti e risucchiati per tutta la durata (do per scontato che si debba leggere tutto di seguito, anche se ad un certo punto è necessario prendere fiato) dell'albo. Ci vengono svelate alcune cose, molte vengono capovolte, gli autori della storia entrano nella storia, un meccanismo metatestuale (per il quale la sottoscritta va pazza) viene alla luce. Solo un piccolo vacillamento, quando Billy si avvicina a due pesci in un acquario (l'unico colore presente). Il lettore si solleva. Sì. Un piccolo varco si apre in quest'oscuro state of mind. E poi ecco che ritorna, all'improvviso: l'inquietante che si mostra in modo terribilmente semplice per inquadrature che strutturalmente si ripetono. L'edicolante è mostrato nella stessa posizione per ben quattro vignette, che si restringono di poco sul volto del personaggio. Un leggero cambiamento a inquadratura: da un corpo “normale” ad un corpo che si deteriora a vista d'occhio a causa di un'esplosione.

La calma ipnotica con cui le inquadrature ci sono presentate mette in discussione, appunto, il nostro occhio. Non credo proprio che sia un caso che in una storia simile l'occhio venga costantemente inscenato in ogni sua forma. In primo luogo è l'occhio di Billy che cambia: a volte le sue pupille sono mostrate in negativo, sintomo, credo, di un modo rovesciato di guardare la realtà. Inoltre, tutte le relazioni tra i personaggi sono relazioni di sguardi: continui primi piani se non particolari sugli occhi , spesso senza parole, sono l'unico filo rosso tra un personaggio e l'altro. Gli stessi stati d'animo di Billy sono dati da impercettibili modificazioni dell'occhio del protagonista. E poi le allucinazioni: così vicine a 10,000 Days (album che amo particolarmente) dei Tool – che, del resto, sono citati – occhi escono fuori dappertutto, occhi sui muri, occhi sulle persone, occhi in un sacchetto, occhi strappati, occhi masticati avidamente, gli occhi inquietanti dei pesci. Lo State of Mind – qualunque state of mind, direi – non può che passare dall'occhio, indipendentemente da ciò che si ha in testa (sia esso un tumore, la pazzia o una storia da raccontare). L'occhio e la mente sono collegati. L'occhio può ingannare la mente e viceversa, può essere la mente che infonde all'occhio una visione non vera. Ma la cosa che più mi preme è che tra occhio e mente non c'è alcuno scarto. L'occhio è la mente: non solo biologicamente, ma anche sotto ogni altro punto di vista, ciò che vediamo diventa subito pensiero. Ciò che scrutiamo diventa stato mentale. Per questo non ho potuto fare a meno di lasciarmi risucchiare dai disegni in un abisso tra lo psicotropo e il lisergico. Lisergico, sì: State of Mind è quasi una droga, l'occhio chiede sempre di più per soddisfare una mente che vaga incontrollata per sentieri inesplorabili. Il disegno allucina. Basti pensare al bianco e al nero nettissimi, quasi accecanti nella loro omogeneità e fissità. I “colori” diventano un ulteriore motivo per distogliere lo sguardo dalla disturbante bellezza del disegno.

Billy e la sua figura hanno il potere di traghettarci laddove la mente raramente può arrivare. Non esagero se dico che l'identificazione con uno stato mentale così sofferente è totale.

E poi c'è Lisa. Quasi un'isola felice. L'unica su cui la luce si posa in maniera diversa, i cui colori chiari riposano la vista. L'unica che abbraccia e conforta Billy.

Non credo che sia distinguibile il “normale” dallo “strano”, figuriamoci la “realtà” dalla “finzione”. Queste due sorelle si intrecciano e creano un corto circuito.

Il fatto è che in Mullholland Drive, nella sua vertigine onirica, c'era un momento in cui il silenzio era indispensabile. Qui no. Non c'è respiro. Nessun silenzio. Solo la voglia di poter leggere i successivi due volumi...

Commenti